こんにちは!セラピスト・整体師のゆーパパです!

今回は「スーパーフィシャル・バックライン(SBL)」について解説していきます。

以下のような方ですか?

・セラピストとして「スーパーフィシャル・バックライン」を知っておきたい!

という方は最後まで見てくださいね。

スーパーフィシャルバックライン(SBL)を意識しないといけないお客様は、

「姿勢が悪い」「前屈がかたい」「背中がいつも張っている」など言います。

これは「筋膜のつながりが関係している」可能性が大いに高いです。

この記事では、スーパーフィシャル・バックライン(SBL)という、身体の後ろ側をつなぐ筋膜ラインについて解説し、「猫背」・「反り腰」・「前屈制限」との関係にも触れていきますよ。

「筋膜」や「アナトミートレイン」が初めての方にも理解できるよう、専門用語も丁寧に紹介していますのでご安心を!

ではいきましょう!

スーパーフィシャル・バックライン(SBL)とは?

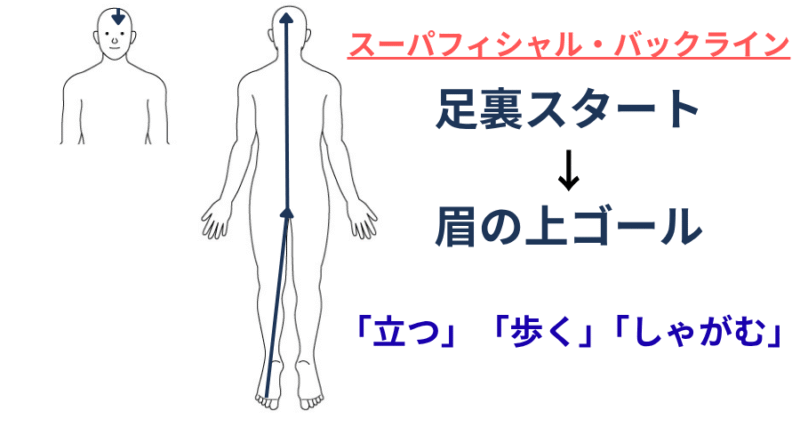

SBL(スーパーフィシャル・バックライン)とは、足の裏から頭のてっぺんまで、体の後ろ側を縦につないでいる筋膜のラインです。

筋膜とは「筋肉を包む薄い膜」のことで、この筋膜が全身をつないでいるということがアナトミートレインということになります。

SBL(スーパーフィシャル・バックライン)は、「立つ」・「歩く」・「しゃがむ」・「体を起こす」といった日常的な動作に関わっており、

とも密接な関係があります。

このラインが硬くなったりうまく動かないと、「腰痛」・「肩こり」・「猫背」・「足のだるさ」といった原因になることもあります。

そして、セラピストがこのラインを理解すると、より「お客様の全体的な体」を理解して施術ができるようになります。

〇バック:後ろ

もし『アナトミートレイン全体』を確認してみたい方はコチラも見てください!

アナトミートレインとは?7つのラインを図解でわかりやすく解説!

SBLの基本構造と経路

SBL(スーパーフィシャル・バックライン)は、足の裏(足底)からスタートして、アキレス腱、ふくらはぎ、太ももの裏、骨盤、背骨、首、そして頭の前側まで体の後面を一直線につながっている筋膜ラインです。

このラインは、身体の後ろ側で重力に対抗し、姿勢を保つ役割があります。

日常的に立っているだけでもSBL(スーパーフィシャル・バックライン)は働いており、

特に「長時間立ちっぱなし」や「座りっぱなしの生活」では、このラインに過度な負担がかかりやすくなります。

身体のどこからどこまでをつないでいるのか

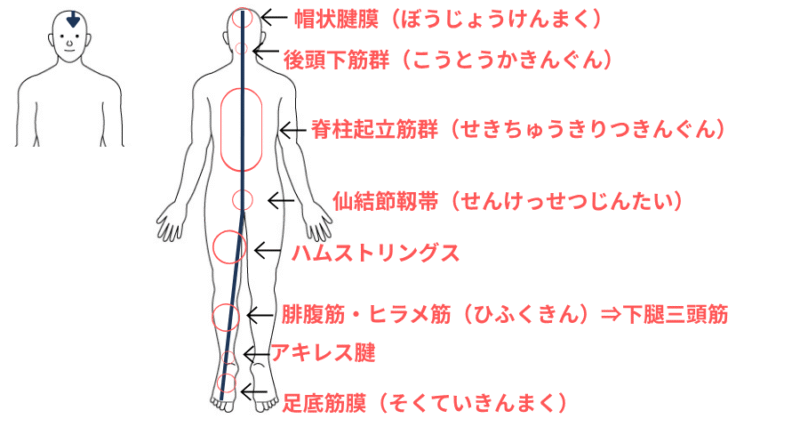

SBL(スーパーフィシャル・バックライン)がつないでいる筋肉を具体的に書きますね。

「読み方」もその後に書いていますのでご安心を。

〇アキレス腱

〇腓腹筋・ヒラメ筋(ふくらはぎ)

〇ハムストリングス(太ももの裏)

〇仙結節靭帯

〇脊柱起立筋群(背骨ぎわ)

〇後頭下筋群(首の後ろ)

〇帽状腱膜・頭皮筋膜(頭の後ろ)

このように、SBL(スーパーフィシャル・バックライン)は頭から足まで全身をつなぐ後面の大きな道のようなものです。

難しい名前の筋肉・箇所もありますので、今は分かる単語だけで良いですよ。

でも「背部全体が硬くなる」ことは覚えましょう!

改めて「筋肉・箇所・読み方」の説明は下で行いますね。

なので、全て関連するため「一部が硬くなる」とその影響は「全体に影響」を及ばすことを覚えておきましょう。

今、皆さんの「本当の悩み」を集めております。

「1.セラピスト歴」

「2.ブログを見ている理由」

「3.今後ブログで見たい内容」

「4.『有料だ』と感じる記事内容」

「5.悩みや自由な意見」

あなたが感じているものを教えてください!(回答 4つは選択、1~2分程度、匿名)

[アンケート]今後のブログ発展

SBLを構成する筋肉・筋膜の流れ

先ほども言っていましたが、スーパーフィシャル・バックライン(SBL)は、体の後ろ側にある筋肉や筋膜が連続してつながっているラインです。

そのため、一つの筋肉だけを見るのではなく、つながりとして全体を捉えることが大切です。

したがって、SBL(スーパーフィシャル・バックライン)を構成する代表的な筋肉や部位を、頭から足の順番にわかりやすく紹介します。

1. 頭・首のエリア

帽状腱膜(ぼうじょうけんまく)

→ 頭のてっぺんを覆う筋膜。顔や頭の緊張が肩・背中まで影響する原因に。

後頭下筋群(こうとうかきんぐん)

→ 首の後ろにある小さな筋肉たち。頭の重さを支え、姿勢バランスにも関係。

2. 背中〜腰のエリア

脊柱起立筋群(せきちゅうきりつきんぐん)

→背骨に沿って上下に走る長い筋肉。背筋をまっすぐに保つ役割がある。

3. 骨盤・お尻まわり

仙結節靭帯(せんけっせつじんたい)

→ 骨盤と太ももをつなぐ靭帯。ここが硬くなると、股関節や腰の動きに影響。

4. 太もも裏〜ふくらはぎ

ハムストリングス(大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋)

→ 太ももの裏にある大きな筋肉群。3つの筋肉の総称して「ハムストリングス」という。歩く・立つ・しゃがむすべてに関係している。

腓腹筋(ひふくきん)・ヒラメ筋

→ ふくらはぎの筋肉。「立っているだけ」でも働いている。この腓腹筋・ヒラメ筋を総称して「下腿三頭筋」という。

【施術者へ】ハムストリングスを解説!初心者でも分かるように!

5. 足首〜足裏

アキレス腱

→ ふくらはぎとかかとをつなぐ腱。「ジャンプ」や「歩行時」に重要。

足底筋膜(そくていきんまく)

→ 足の裏にある筋膜。ここが硬くなると、「ふくらはぎや背中」にも影響。

もっと「基本中の基本を学ぼう!」と考えた方はまずはコチラから見てください!

SBLが関連する不調や姿勢のパターン

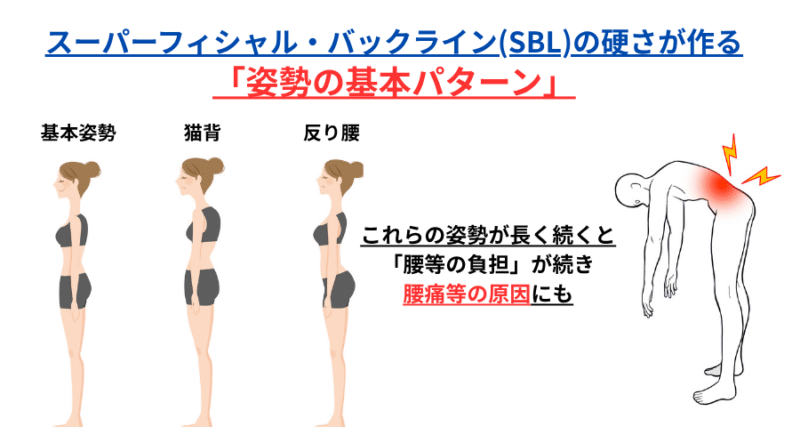

スーパーフィシャル・バックライン(SBL)は、頭から足裏まで体の後ろ側をつなぐラインです。

このラインに緊張やねじれ、硬さがあると、さまざまな「不調や姿勢のクセ」が出ます。

ですので、ここでSBL(スーパーフィシャル・バックライン)が大きく関連する不調や姿勢パターンを見ていきましょう!

1. 猫背・ストレートネック

SBLが縮こまって硬くなると、背中全体が丸まり、頭が前に出る姿勢になります。

その結果、猫背やストレートネックが起こりがちです。

このような姿勢を続けていると、「首や肩に負担」が集中し、慢性的な「肩こり」・「首こり」となりまけん

2. 反り腰・骨盤の前傾

SBLの下の部分(ハムストリングスやふくらはぎ)が硬くなると、骨盤の動きも悪くなります。

そのため、「反り腰」になったり、「骨盤が前傾したまま固定」されている状態になります。

反り腰になると骨盤の負担が大きくなるので、腰痛や足の疲れの原因にもなります。

3. 前屈しにくい、体が硬い

SBLの緊張が強い時は、前屈(前にかがむ動作)をすると、体の後ろ側が引っぱられる感覚があります。

特に、足裏やハムストリングス、背中が突っ張る・痛いと感じる人は、SBLの緊張が強いです。

4. 足の疲れ・だるさ・つりやすさ

SBLの末端部分(ふくらはぎ〜足底)が疲れていたり、緊張していると、全体の姿勢バランスが乱れやすくなります。

また、「立ち仕事」や「ヒールのある靴」での歩行が多い人は、足への負担が大きいため足の疲れ・だるさ・こむら返りなどが出やすい状態です。

5. 一部だけケアしても改善しない

例えば、「肩・首が辛い」と言って、肩首だけをメンテナンスする方が多いです。

しかし、肩首の辛さがが慢性化している方はすぐに「元の辛さ」に戻るでしょう。

そのような方は足裏や腰の緊張が原因かもしれません。 これは、SBLが全体で連動しているラインのためです。

現場や施術でのSBLの活かし方

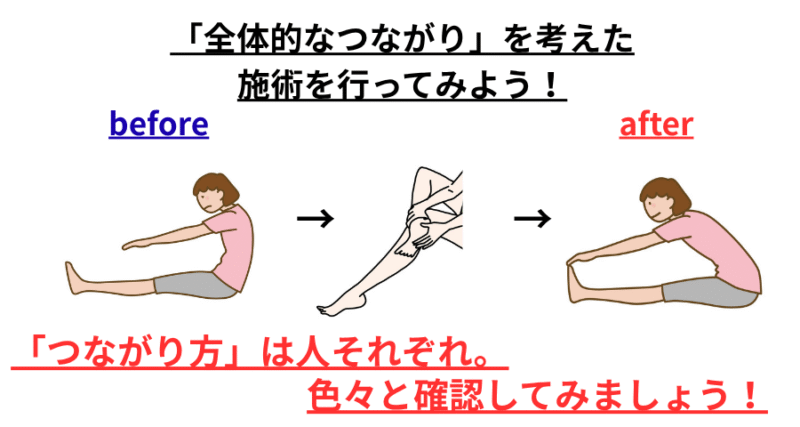

スーパーフィシャル・バックライン(SBL)を施術に活かすためには、筋肉だけでなく「つながり全体」を見る視点が重要です。

単に肩や腰だけをほぐすのではなく、全体の緊張バランスに注目することで、より根本的なケアが可能になります。

では、どのようにSBL(スーパーフィシャル・バックライン)を見るべきなのか確認しましょう。

1. SBLは「症状の出ていない部位」に注目するカギ

たとえば腰痛のあるお客様に対して、実際にはハムストリングスやふくらはぎの緊張が原因になっていることがあります。

このように症状とは別の場所に原因があるのが、筋膜ラインの特徴です。

2. 足裏〜ふくらはぎの緊張をゆるめると背中が軽くなる

SBLの末端である足底筋膜やアキレス腱にアプローチすると、背中や肩の動きまで変化することがあります。

3. 施術は「点」ではなく「線」で考える

マッサージや指圧等で一部をほぐしてもすぐ戻る場合は、その部分が「ラインの中間地点」であることが多いとも言われます。

SBLのような筋膜の連続性を意識すれば、施術の考え方が「点」から「線」に変わります。

このようなことをセラピストとして把握できれば施術効果の持続性を提供できるでしょう。

4. お客様への説明にも活用できる

SBL(スーパーフィシャル・バックライン)の概念は、お客様への説明にもとても役立ちますよ。

といった説明をすると、納得もしてもらいやすいです。

セラピストが知っておきたいSBLの学び方

では、どのように「学んでいくべきか」ここで改めて確認していきましょう!

1. 図解つきの専門書で全体像をつかむ

まずは『アナトミー・トレイン(著:トーマス・マイヤーズ)』のような信頼できる書籍で、全体のライン構造を視覚的に理解しましょう。

私のこのブログの参考書もこの本です。いつも使っている実際の写真です。私のようなブログや他のブログ・SNS等でもたくさんアナトミートレインの情報はあります。

私のこのブログの参考書もこの本です。いつも使っている実際の写真です。私のようなブログや他のブログ・SNS等でもたくさんアナトミートレインの情報はあります。

そのような場所でも確認はできますが、セラピストとして「自分に投資をする」と言った意味でも参考書が一冊はあると良いです。

「自分に投資」ってちょっと抵抗あるかもしれませんけど、

では周りのスタッフ・店舗がしないことをするべきとは思っていますよ。

2. 実際の体で触って覚える(触診練習)

やはりSBLを「理屈」だけでなく、体で感じることも大切です。

だけでも、背中の柔らかさが変化するのがわかるはずです。

これは自分が「施術者」・「受け手」の両方を実感できる環境を作ると良いですね。

3. 他の筋膜ラインと比較しながら覚える

SBLを他のラインと比較しながら学ぶと、バランスの取り方が見えてきます。

分かりやすいのが、

でしょう。

真逆の働きをする筋膜なので、「見比べる」というだけでも覚えやすいかもしれません。

スーパーフィシャルフロントラインとは?アナトミートレインを解説!

4. クライアントとの会話にも使ってみる

学んだことは実際の説明でアウトプットしましょう。

周りの人に伝えることができれば、自分自身でも理解できたという証になります。

そしてお客様が理解できるように伝えることができれば、お客様に信頼感を伝えることもできますよ。

5. 施術への活かし方を他のアナトミートレインでヒント

他の記事として施術へのヒントも書きました!

ぜひこちらも参考にしてくださいね!

まとめ:SBLを理解すると施術がどう変わるか

SBLの視点を持てるようになると、「肩こり」に『足裏や腰からアプローチ』するなど、根本的な目線で施術に臨めるようになります。

また、このような「体のつながりを意識」した施術は、深層まで届く変化が生まれやすくなりますので、体の楽さが繋がるでしょう。

そして、この「体のつながり」を説明できるようになると、お客様にも納得感と信頼が生まれ、リピート率や単価にも良い影響です!

次に読むべき記事

ここまで説明してきた「アナトミートレイン」には、「SBL」以外にもあります。SBL以外も理解できるようになると「体のしくみ」を理解しやすくなりますよ。

「バランスの取り方」で確認しておきたいライン↓

スーパーフィシャルフロントラインとは?アナトミートレインを解説!

「ラテラル・ライン」とは?アナトミートレインを解説!

「スパイラル・ライン」とは?アナトミートレインを解説!

このブログでは「セラピストのリアルな悩み」や「知りたいこと」を元に記事を作っています。

「4~5個の質問」を教えてください。「1~2分で終わる」アンケートです。

よろしくお願いします!

[アンケート]今後のブログ発展